Die ambulante Nachsorge in Ihrer Praxis

Worauf muss ich bei der Nachsorge achten?

Die Patienten werden entlassen mit einem topischen Antibiotikum sowie einer topischen Steroidgabe. Das Antibiotikum kann nach 10 Tagen abgesetzt werden, die Steroide werden aber fortgesetzt.

Zwei Dinge sind wichtig:

1. Die Steroide müssen sehr langsam reduziert werden (monatlich 1 Tropfen weniger). Zur Vermeidung einer Transplantatabstoßung sollte eine niedrig dosierte topische Steroidgabe (1x Inflanefran forte AT) über mindestens ein Jahr erfolgen, nach neuesten Studien sogar deutlich länger.

2. Es ist auf eine Transplantat-Dehiszenz zu achten. Diese ergibt sich meist in den Randbereichen. Mit einem feinen Spaltlampenstrahl können Sie die Ränder differenziert untersuchen. Kleine Falten sind nicht unüblich und kein Problem. Distante Lamellen bedürfen jedoch eines Re-Bubblings.

Was muss der Patient postoperativ beachten?

Insgesamt ist das subjektive Erleben und auch die notwendige körperliche Schonung ähnlich wie bei einer Kataraktoperation: Nicht am Auge reiben für 4 Wochen, kein Schwimmbad/Sauna für 4 Wochen, regelmäßige Tropfen, Hygiene und Kontrollen beim Augenarzt. Wiedervorstellung in unserer Hornhautsprechstunde nach 6 Wochen, 3 und 12 Monaten (gilt nur für Studienpatienten), bei Bedarf jederzeit.

Wie oft müssen postoperative Kontrollen bei Ihnen stattfinden?

Wir empfehlen unseren Patienten sich innerhalb von 3 Tagen nach der Entlassung beim niedergelassenen Kollegen vorzustellen. Bei einem zufriedenstellenden Befund reicht es dann, eine Woche später nachzukontrollieren. Ist bei dieser Kontrolle die Hornhaut weitgehend aufgeklart, ist eine weitere Kontrolle bei Ihnen nochmals nach 2 und anschließend wieder nach 4 Wochen ausreichend. Bei ungewöhnlichen Verläufen sind selbstverständlich häufigere Kontrollen ratsam. Danach zunächst in 3-Monatsabständen, die im weiteren Verlauf auf jährliche Kontrolle ausgedehnt werden.

Wann ist eine notfallmäßige Wiedervorstellung in der Klinik nötig?

Wir empfehlen immer dann eine Wiedervorstellung in der Klinik, wenn nach initialer Rückbildung das Epithel- oder Stromaödem wieder zunimmt, oder beim Auftreten von neuen endothelialen Präzipitaten oder Vorderkammerreiz. In seltenen Fällen handelt es sich um eine Immunreaktion (< 1 %). Die Ursache kann aber auch eine Transplantat-Dehiszenz- oder Ablösung sein. In diesen Fällen lässt sich die Deszemetmembran durch Re-Bubbling wieder stabilisieren.

Die ersten Tage nach einer DMEK

Warum ist die Rückenlage wichtig?

Eine gute Rückenlage ist für die Adhäsion der Spenderlamelle wichtig. Die Lamelle wird durch die Luftblase solange gegen das Hornhautstroma gedrückt, bis die Pumpfunktion der transplantierten Endothelzellen anspringt und die Lamelle sich festsaugt. Das kann bereits nach wenigen Stunden geschehen, aber auch bis zu 48 Stunden dauern. Deshalb ist es sinnvoll, den Patienten bis zum nächsten Morgen nach der Operation eine Rückenlage einhalten zu lassen.

Wussten Sie schon?

Ein kurzes Aufstehen, z.B. zum Essen, ist selbstverständlich auch in den ersten Stunden nach DMEK möglich.

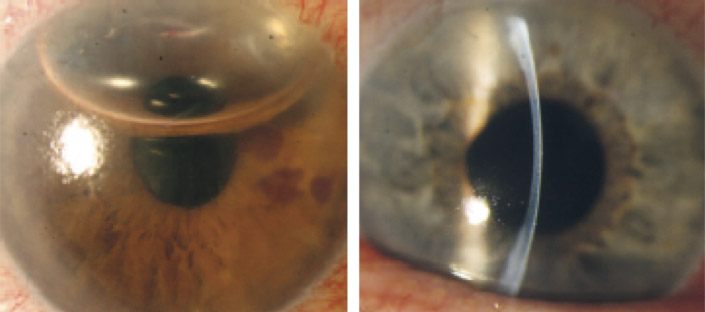

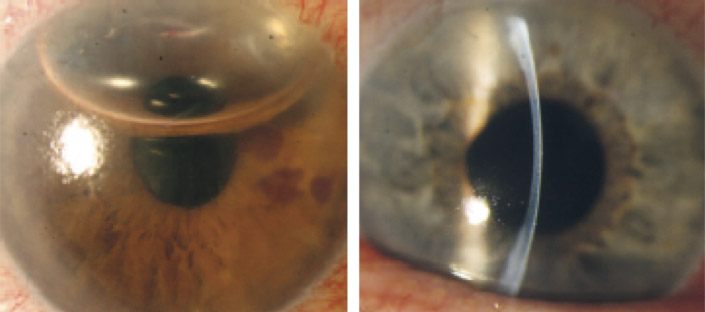

Frühpostoperativer Befund. Links: 3. postoperativer Tag mit intracameraler Luftblase. Rechts: Spaltlampenbefund nach 5 Tagen mit typischem Aufklaren und Verdünnen der Hornhaut immer von zentral nach peripher: Gut sichtbar innerhalb der ersten Woche nach DMEK.

Was ist mit Patienten, die nicht auf dem Rücken liegen können?

In diesen Fällen empfehlen wir eine Tamponade mit SF6 Gas statt mit Luft. Sie verbleibt länger in der Vorderkammer und ist somit nicht an eine strenge Rückenlagerung gebunden. Aufgrund der unklaren Toxizität ist es nicht das Vorgehen der ersten Wahl, jedoch eine gute Alternative bei multimorbiden Patienten. Derzeit führen wir eine prospektive Studie zum Vergleich Luft vs. Gas durch. Endpunkt-Kriterium ist die Re-Bubbling-Rate.

Unmittelbar postoperativer Verlauf

Ca. 4 Stunden nach der Operation erfolgt eine erste Augendruckkontrolle. Bereits am nächsten Morgen zeigt sich (obwohl noch ca. die Hälfte der Vorderkammer mit Luft gefüllt ist) eine immer von zentral beginnende Aufklarung und signifikante Verdünnung der Hornhaut. Spätestens nach 48 Stunden lässt sich feststellen, ob das Transplantat seine Funktion aufgenommen hat. Das ringförmige Epithelödem bildet sich innerhalb von 1-2 Wochen von zentral nach peripher zurück und darf die ersten Tage nach der Entlassung noch vorhanden sein. Häufig sehen die Patienten bereits zur Entlassung besser als vor der Operation. In den meisten Fällen wird Lesefähigkeit innerhalb der ersten Woche erreicht, die Refraktionsstabilität meist nach 6 Wochen.

DMEK Step-by-Step-Anleitung

DMEK Step-by-Step-Anleitung für Operateure

Die DMEK-Operation ist inzwischen gut standardisiert und für erfahrene Vorderabschnitt-Operateure gut durchführbar. Die Präparation der Spenderlamelle und die Implantation am Patienten verlaufen getrennt. Zunächst wird in unserer Reinraum-Gewebebank die Deszemetmembran von der Spenderhornhaut gelöst und angefärbt. Die Implantation selbst dauert dann nur noch 10-15 min. Die Hornhaut beginnt bereits wenige Stunden nach der DMEK vom Zentrum her aufzuklaren.

Wussten Sie schon?

Als eine der wenigen Gewebebanken in Europa bieten wir bereits vorpräparierte Hornhautlamellen (Precut Tissue) zur direkten Transplantation an

Live-Chirurgie: DMEK mit Übertragung zum DOC-Kongress 2014: LINK (Teil 1)

Live-Chirurgie: DMEK mit Übertragung zum DOC-Kongress 2014: LINK (Teil 2)

Operationstechnik im Detail

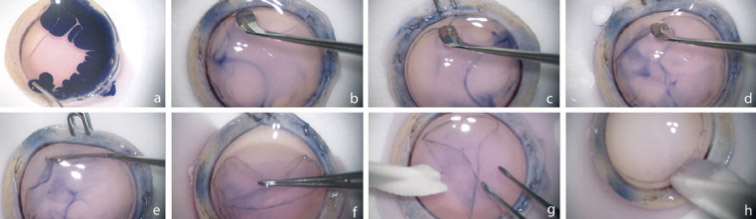

Präparationsschritte mit Scraping-Technik (Melles-Technik)

Präparation der Lamelle nach Melles

Beschrieben sind unter anderem die mechanische Präparation mit einem Hockeymesser, die Ablösung mit Luft oder BSS sowie verschiedene Viscotechniken. Obwohl die mechanische Präparation nach Melles die zeitlich aufwendigste ist, wurde sie sehr lange als Standardmethode angesehen. Deshalb stellen wir sie hier noch vor:

Zunächst erfolgt eine Anfärbung des Trabekelmaschenwerkes möglichst isoliert, um einen toxischen Effekt auf das Endothel zu vermeiden. Anschließend erfolgt im Medium-gefüllten Corneaskleralscheibchen die Präparation mit einem speziellen Hockeymesser, welches Bestandteil des Injektorsystems ist (DMEK-Set, Geuder AG, Heidelberg). Grundlage aller Präparationstechniken ist es, eine mechanische Manipulation nur am peripheren Rand außerhalb des zu transplantierenden Areals (z. B. 8,25 mm Durchmesser) durchzuführen, um jedweden Endothelschaden des zu transplantierenden Materials zu vermeiden (Abb. a). Es ist wichtig mit der Präparation genau im Trabekelmaschenwerk zu beginnen, um eine Fehlpräparation in das Stroma hinein zu vermeiden. Zunächst wird das Trabekelmaschenwerk scharf eingeschnitten und dann stumpf mit dem speziellen Hockeymesser nach zentral präpariert (Abb. b–d). Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass im Bereich der Schwalbe-Linie (und ca. 2,0 mm zentral davon) eine recht starke Verwachsung zwischen der Deszemetmembran und dem darunter liegenden Stroma besteht, welches nur durch ein mechanisches Abschaben überwunden werden kann. Erst zentral von dieser Übergangszone ist die Descemetmembran wesentlich leichter zu lösen und kann dann mit einer Pinzette weiter abgezogen werden (Abb. e–g). Diese Schnabelpinzette (Geuder DMEK-Set) ist besonders breit und erlaubt eine Präparation ohne Einrisse der Deszemet. Ist die Deszemetmembran vollständig abgezogen, wird sie an die gleiche Stelle wieder angelegt und die Sub-Deszemetflüssigkeit mit einem Keiltupfer abgetrocknet.

Literatur: Yoeruek E, Bayyoud T, Hofmann J, Szurman P, Bartz-Schmidt KU. Comparison of pneumatic dissection and forceps dissection in Descemet membrane endothelial keratoplasty. Cornea. 2012; 31: 920-925

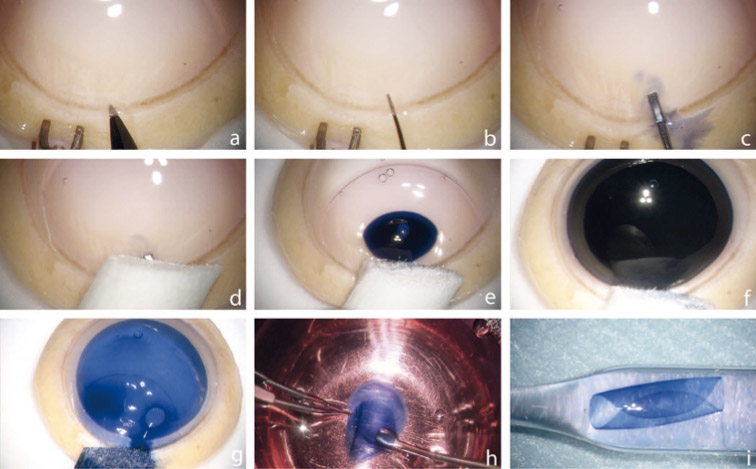

Neu: Präparation der Lamelle mit Sulzbacher Liquid Bubble Technik

Alternativ ist die Präparation mit der neuen Liquid Bubble Technik, die wir 2014 eingeführt haben. Das Präparieren der Spenderhornhaut-Lamelle ist der größte Unsicherheitsfaktor bei der DMEK. Einrisse und mechanische Belastung beim Präparieren können zu einem Versagen des Transplantats führen. Deshalb haben wir die „Liquid Bubble“-Technik entwickelt. Hierbei lösen wir die Lamelle mithilfe einer Flüssigkeitsblase schonend ab. Somit kommen die Endothelzellen nicht in Kontakt mit dem Farbstoff, was sich positiv auf die Vitalität auswirken kann. Dazu wird an der Irisbasis mit einem Parazentese- Messer bis in den Schlemm’schen Kanal scharf präpariert. Anschließend erfolgt das weitere Vordringen mit einem stumpfen Spatel bis ca. 2 mm zentral der Schwalbe-Linie. Mit einer Sautterkanüle können wir den Farbstoff direkt in den Sub-Deszemetraum injizieren. Das ermöglicht das sichere Ablösen der Deszemet bei gleichzeitiger Anfärbung. Mit der Liquid-Bubble-Technik ist die Herstellung der Teil-Transplantate somit wesentlich schonender und sicherer. Die Präparation gelingt auch noch deutlich schneller. Die Liquid Bubble Technik ist inzwischen in die offiziellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG) aufgenommen worden.

Die Vorteile für unsere Patienten in der Übersicht:

- Sichere Präparation der wertvollen Spenderhornhaut ohne Einrisse

- Kein Kontakt mit Instrumenten

- Selektive Anfärbung nur der stromalen Seite (also nicht die Innenseite mit den Pumpzellen)

- Endothelzellen ohne Kontakt zum Farbstoff

- Minimierung des mechanischen Stress

- Liquid Bubble LINK

Präparationsschritte mit der neuen Liquid-Bubble Technik

Literatur: Szurman P, Januschowski K, Rickmann A, Damm LJ, Boden KT, Opitz N. Novel liquid bubble dissection technique for DMEK lenticule preparation. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016 May 21. [Epub ahead of print]

Trepanation

Das Corneaskleralscheibchen mit der vorgelösten Deszemetmembran wird auf einen Trepanationsblock überführt und mit einem Trepan zentriert ausgestanzt. Die Trepanationsgröße liegt in unserer Augenklinik derzeit bei 8,0-8,5 mm. Denkbar sind aber Trepanationsgrößen von 7–9,5 mm. Die trepanierte Hornhaut wird in eine Schale mit Medium überführt (Abb. g). Obwohl die Hornhaut initial gelöst war, bestehen dennoch, insbesondere im Randbereich der Stanzung, deutliche Adhäsionen, die wieder gelöst werden müssen. Das erfolgt in einer no-touch Technik mit dem abgeflachten Olivenspatel (Geuder-Set), indem die Deszemetmembran von der unteren stromalen Seite unterfahren und abgelöst wird, ohne Kontakt mit den darüber liegenden Endothelzellen zu haben (Abb. g).

Beladen der Kartusche

Nach Anfärben mit Trypanblau erfolgt das Beladen der DMEK Kartusche. Hierzu saugen wir die Deszemetmembran über die hintere größere Öffnung der DMEK-Kartusche ab. Die Deszemetmembran rollt sich grundsätzlich mit dem Endothel nach außen auf und hat idealerweise die Konfiguration einer doppelt gefalteten Rolle, die in der Glaskartusche gut kontrolliert werden kann (Abb. i). Die Präparation können wir bereits einige Zeit vor der Implantation am Patienten durchführen.

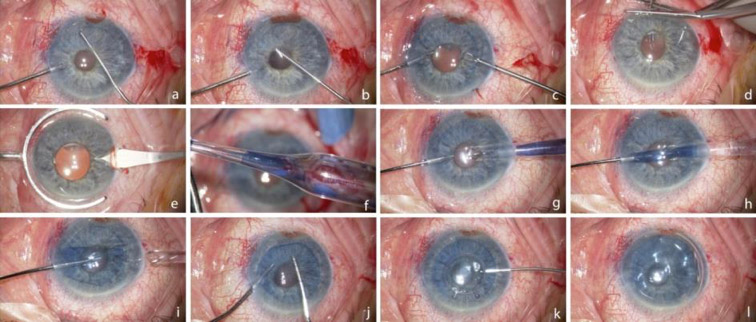

Vorbereiten des Empfängerauges

Die Vorbereitung am Empfängerauge beginnt mit der Deszemetorhexis, die wir in der möglichst exakt gleichen Größe, wie die zu transplantierende Spenderlamelle, präparieren (8,2 mm). Hierzu stehen verschiedene gebogene Häkchen oder eine Deszemetorhexis-Pinzette bereit (Abb. a–c, Geuder DMEK-Set). Eine basale Iridektomie ist nicht zwingend notwendig, verhindert jedoch sicher einen Pupillarblock, welcher sich durch die Lufttamponade der Vorderkammer innerhalb von wenigen Stunden ausbilden kann (Abb. d).

Implantation mit Sulzbacher Mikroinjektorkartusche

Implantation

Anschließend erfolgt die Clear Cornea Implantation (Abb. e) über einen 2,4 mm Zugang. Hierzu spülen wir die Deszemetlamelle innerhalb der Kartusche etwas vor, bis sie im Implantationskanal zu liegen kommt (Abb. f). Bei der Clear Cornea Implantation ist es wichtig, die Deszemetmembran von der gegenüberliegenden Seite mit einem Instrument „abzuholen“. Eine ausreichende, insgesamt jedoch niedrige Tonisierung erzielen wir idealerweise mit einem speziellen Irrigationshandstück (Geuder-Set) (Abb. g–h). Während des kontrollierten Injektionsvorganges der Deszemetmembran führen wir das Irrigationshandstück in das Innere der Deszemetrolle ein und stabilisieren diese so, um einen Prolaps aus der Tunnelöffnung beim Herausziehen der Kartusche zu vermeiden (Abb. i). Mit geeignetem Irrigationsdruck wird eine moderate Abflachung der Vorderkammer erreicht und hierunter bimanuell die Lamelle ausgerichtet. Die Endothelzellen liegen nach unten zur Iris gerichtet. Entsprechend darf die Manipulation der Deszemetmembran ausschließlich von oben von der Deszemetseite erfolgen (Abb. j). Eine bereits initial perfekte Zentrierung ist nur in seltenen Fällen möglich. Hier hilft eine temporäre Stabilisierung mit einer kleinen Luftblase. Damit können wir die Deszemetmembran in den Randbereichen durch externe Massage auf der Cornea ausstreichen (Abb. k). Erst wenn die Deszemetlamelle ideal zentriert ist und die Ränder der Deszemet sich faltenfrei ausgebreitet haben, erfolgt die vollständige Luftfüllung der Vorderkammer. Das gewährleistet eine Stabilisierung der Deszemetmembran für 48–72 Stunden.

Postoperativer Verlauf

Es besteht kein Konsens über die Bedeutung der Rückenlagerung. In günstig verlaufenden Fällen mit vitalen Endothelzellen erfolgt bereits nach wenigen Minuten eine Adhäsion. In der klinischen Routine kann es dennoch sinnvoll sein, den Patienten bis zum nächsten Morgen nach der Operation eine Rückenlage einhalten zu lassen. Das ist aber nur möglich, wenn wir vorher eine inferiore Iridektomie zur Vermeidung eines Pupillarblocks anlegen. Ca. 4 Stunden nach der Operation erfolgt eine erste Augendruckkontrolle. Ab dem ersten postoperativen Tag beginnen wir die Nachsorge mit einem topischen Antibiotikum sowie einer topischen Steroidgabe, beides in nicht konservierter Form. Bereits am nächsten Morgen zeigt sich, obwohl noch ca. die Hälfte der Vorderkammer mit Luft gefüllt ist, eine immer von zentral beginnende Aufklarung und signifikante Verdünnung der Hornhaut. Spätestens nach 48 Stunden lässt sich feststellen, ob das Transplantat seine Funktion aufgenommen hat. Bei gutem Verlauf ist eine volle Visusrehabilitation innerhalb einer Woche zu erwarten (Abb. 5+6). Zur Vermeidung einer Transplantatabstoßung sollte eine niedrig dosierte topische Steroidgabe (1 x Dexamethason AT) über mindestens ein Jahr erfolgen, nach neuen Empfehlungen noch darüber hinaus.

Frühpostoperativer Befund. Links: 3. postoperativer Tag mit intracameraler Luftblase. Rechts: Spaltlampenbefund nach 5 Tagen mit typischem Aufklaren und Verdünnen der Hornhaut immer von zentral nach peripher. Gut sichtbar innerhalb der ersten Woche nach DMEK.

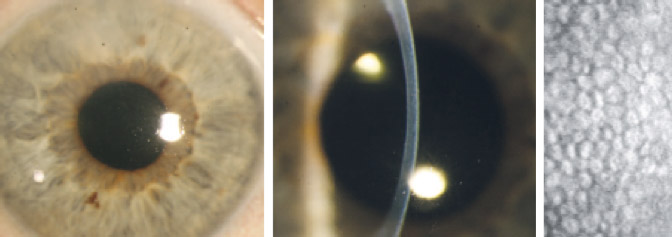

Guter postoperativer Befund 3 Wochen nach DMEK mit Visusanstieg auf 0.8 im Auflicht (oben links) und mit feinem Spalt (oben rechts). Intaktes hexagonales Endothelzellmuster in der Endothelzellmikroskopie (unten links).

Komplikative Situationen

Das Risiko eines Pupillarblocks ist oben beschrieben und lässt sich am sichersten durch Anlegen einer inferioren Iridektomie vermeiden. Bei Auftreten einer postoperativen Teilablösung der Descemetlamelle kann ein Re-Bubbling erfolgen. Die Re-Bubbling-Rate hat sich aber innerhalb der letzten 9 Jahre in unserer Augenklinik von damals 35% auf inzwischen unter 15% reduziert. Hauptgründe für ein Versagen oder Wiederablösen der Lamelle sind eine primäre Endotheldekompensation des Spenderendothels (bei starker mechanischer Manipulation während der Implantation), sowie eine inverse Lage der Descemet. Tatsächlich ist die Orientierung der Lamelle (Endothel nach unten) intraoperativ nicht immer ganz eindeutig. Sollte intraoperativ eine Lamelle gedreht werden müssen, ist das am besten mit einer Fliptechnik unter Verwendung der beiden mitgelieferten Irrigationshandstücken möglich (Geuder DMEK-Set).

Literatur: Opitz N, Januschowski K, Szurman P. DMEK Step by Step. Ophthalmolog N 2015